Von Gewalt und Rassismus gezeichnet: Camila Smagina floh vor dem Krieg und landete in einem Albtraum. Als Romni in der Ukraine erlebt sie Diskriminierung auf jeder Ebene. Ihre Kinder putzen Windschutzscheiben, während sie selbst um das nackte Überleben kämpft. Eine Geschichte von Wut, Angst, Flucht und Hoffnungslosigkeit.

Camila Smagina weint allein. Wenn die Kinder nicht da sind. Wie hat sie das alles überstanden, fragt sie sich. Wie zur Hölle soll sie weitermachen?

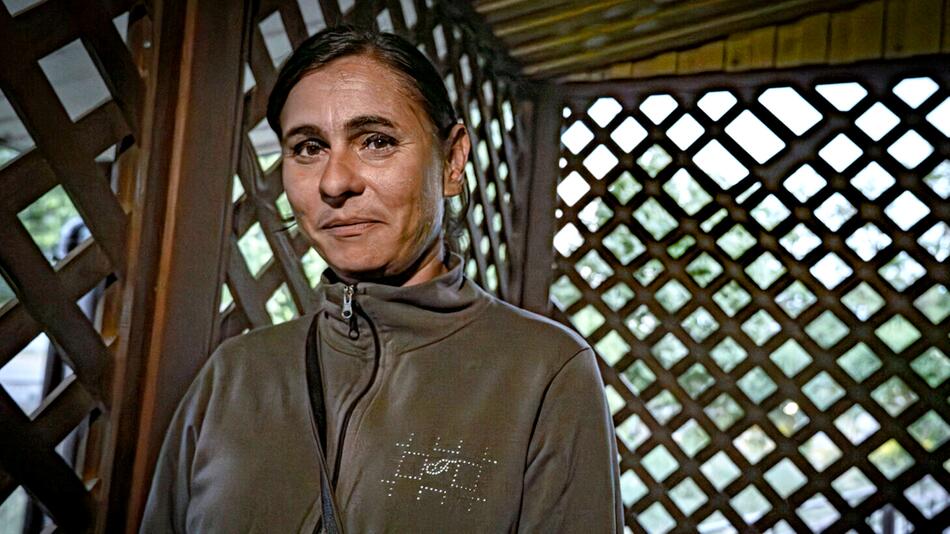

Die 36 Jahre alte Romni sitzt unter einem hölzernen Pavillon und flucht. Das graue Abendlicht von Kramatorsks Altstadt blendet durch die Lücken der gemusterten Holzwände. "Ich habe mit dem Trinken aufgehört, ich schwöre es", sagt sie. "Habe die Nase voll von dem Scheiß. Wirklich."

Sie sieht alt aus für ihre jungen Jahre. Das Gesicht eingefallen, die Haut sonnengegerbt mit Falten auf der Stirn und in der Augenpartie. Ein schwarzer Strich zieht sich unsauber über die Lider. Sie spricht undeutlich. Springt von einem Thema zum nächsten, kommt mit den Daten durcheinander. In ihren 36 Lebensjahren hat die fünffache Mutter viel Leid gesehen und noch mehr Leid ertragen. Als Frau, als Mutter, als Angehörige einer ethnischen Randgruppe in einem Land, das seit mehr als zehn Jahren im Krieg ist.

Viele Roma in der Ukraine verstecken ihre Identität

Camila Smagina gehört der Minderheit der Roma in der Ukraine an. Laut einer Volkszählung von 2001 lebten damals rund 47.000 Angehörige dieser Volksgruppe in der Ukraine. Doch die Zahl trügt. Nichtregierungsorganisationen gehen von 400.000 bis 500.000 Roma aus – die meisten von ihnen haben keine Papiere oder verstecken ihre ethnische Herkunft.

Gründe dafür gibt es viele. Die Hauptursache allerdings ist die weit verbreitete Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppe. Wer kann, versteckt seine Herkunft – wie in vielen anderen europäischen Ländern auch.

Roma werden wie in anderen Staaten auch in der Ukraine diskriminiert. Der Unterschied zu Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien: In der Ukraine leben anteilig sehr viel mehr Angehörige dieser Minderheit. Nur deshalb fallen die Taten gegen sie so auf. Hinzu kommt, dass ein adäquates Minderheitengesetz erst spät in die Wege geleitet wurde.

Lesen Sie auch

Eine von Roma-Organisationen einigermaßen anerkannte Anpassung des Gesetzes fand erst im Dezember 2023 auf Druck der EU statt. Selbst Behörden – vor allem im ländlichen Raum – diskriminieren weiter. Wie schwer dieser Rassismus gegenüber Roma während eines Krieges wiegt, zeigt Camilas Geschichte eindrücklich.

Sie habe mal ein gutes Leben gehabt, sagt die Frau, die mit einer grauen Jacke mit Reißverschluss versucht, ihre Wunden zu verstecken. Doch ihr Gang, jede Bewegung verrät, dass sie Schmerzen hat. Sie geht langsam, Schritt für Schritt. Oft hält sie sich den Bauch. Verzieht das Gesicht.

Camila Smagina war hochschwanger auf der Flucht vor dem Krieg

Bis zum Jahr 2014 lebte Camila Smagina in der Großstadt Makijiwka, die östlich der Stadt Donezk liegt. Ein Jahr lang habe sie eine Ausbildung zur Barkeeperin gemacht, habe auch als solche gearbeitet. "Wir hatten Kleidung, genug zu essen – uns ging es wirklich gut", sagt sie. Doch dann starteten von Russland gesteuerte Separatisten Kämpfe in der gesamten Donezk-Region.

Sie floh. In Kramatorsk hatte sie Verwandte. Die hochschwangere Smagina und ihr Mann packten ihre zwei Kinder ein und machten sich auf in ein neues Leben. Drei Tage nachdem sie in Kramatorsk angekommen waren, kam Adelina zur Welt. "Sie wog nur 2,3 Kilo", erinnert sich Smagina.

Sie lebte mit dem Vater der Kinder von nun an in Kramatorsk. Bekam zwei weitere Kinder von ihm. Bis er mit den Drogen anfing. "Er hängt an der Nadel", sagt sie. Er sei aggressiv, habe sie mehrfach verprügelt. Sogar vor den Kindern.

Sie trennte sich, fand einen neuen Partner. Auch der habe sie geschlagen, wenn er getrunken hatte. Den Kontakt abzubrechen, wagte sie lange nicht. Sowohl vom Vater der Kinder als auch von dem neuen Freund. Bis zu diesem einen Tag im Januar 2024.

In der Altstadt von Kramatorsk habe sich die Familie getroffen. Der Schwiegervater sei auch dort gewesen. "Er sagte, er habe ein paar Sneakers für die Kinder, ich sollte mit ihm rüberkommen." Mit dem Bus fuhren sie mehr als eine Stunde zum Haus des Schwiegervaters. Der habe sie dann noch überredet, mit ihm anzustoßen. Nach einem Schnaps, den sie traditionell zusammen mit einem Stück Fleisch tranken, habe sie gehen wollen.

Doch der alte Mann hinderte sie. "Er zog mir immer wieder meine Schuhe aus. Ich sagte ihm, er solle sich ins Knie ficken – dann schlug er mich." Sie kroch vom Flur ins Wohnzimmer. Auf die Couch. "Doch er holte mich ein", erinnert sie sich. Ihre Erzählungen werden immer undeutlicher.

"Ich werde deinen Körper verschwinden lassen und niemand wird wissen, wo du bist und wer dich getötet hat."

Sie schluchzt. "Und dann…" Die Hände zittern. "Ich dachte, er hätte mich wieder geschlagen." Doch sie spürte etwas Heißes den Rücken herunterlaufen. Fasste hin, sah das Blut an den Händen und fragte, was er getan habe. Seine Antwort: "Ich habe dir in die Niere geschnitten. Und jetzt werde ich zusehen, wie du stirbst. Niemand sagt mir, dass ich mich ficken soll! Ich werde deinen Körper verschwinden lassen und niemand wird wissen, wo du bist und wer dich getötet hat."

Sie kämpfte sich frei, floh ins Treppenhaus, brach zusammen. Doch er kam hinterher. Auf dem Boden liegend, versuchte sie sich noch zu wehren. Mit aller Kraft, die sie noch aufbringen konnte, schlug Smagina um sich. Doch der betrunkene Schwiegervater packte sie an den Haaren, zog sie in den Fahrstuhl. Unten angekommen stand die Polizei vor der Tür und Smagina verlor das Bewusstsein.

Nach einer mehrstündigen Notoperation wachte sie in einem Krankenhausbett auf. Die Niere musste wieder zusammengeflickt, der Bauch dafür von oben bis unten aufgeschnitten werden. Ein Detail, das für spätere Gewalttaten gegen Camila Smagina noch von Belang sein würde. Der Schwiegervater sitzt im Gefängnis – und wartet auf seinen Prozess.

In dem Moment war die Entscheidung gefallen. Smagina wollte weg. Mit ihren fünf Kindern versuchte sie nun ein zweites Mal zu fliehen, diesmal in den Westen der Ukraine. Eine Organisation half ihr, brachte sie zu einem Geflüchtetenheim. Eine Angestellte öffnete die Tür. "Doch als sie uns sah, sagte sie sofort, sie habe keinen Platz." Smagina habe versucht zu erklären, warum sie geflohen seien, doch die Mitarbeiterin habe sie unterbrochen: "Halt die Schnauze und hör mir zu, ich habe keinen freien Platz. Ich will dich nicht aufnehmen."

Roma leben meist isoliert

Gerade im Westen der Ukraine ist die Diskriminierung von Roma stark ausgeprägt. Dort leben sie meist in segregierten Siedlungen. Abgeschottet, isoliert, unter sich. Experten gehen davon aus, dass dadurch die Diskriminierung nur noch weiter wächst. Der Hass, den Menschen gegenüber dem Unbekannten spüren. Die Angst.

Seit Beginn der großangelegten russischen Invasion gab es immer wieder Berichte darüber, dass Roma-Familien nicht in Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden. Vorgeschobene Gründe wie Haustierverbote, fehlende oder unvollständige Dokumente oder die Anzahl der Kinder kommen dann zum Tragen. Wie bei Camila Smagina.

Sie und ihre Kinder mussten zurück nach Kramatorsk. In ein Haus, von dem sowohl der gewalttätige Ex-Mann als auch der gewalttätige Ex-Partner wissen, wo es steht. Ein Haus – ohne Strom, ohne Wasser. Ohne genügend Möbel. Die sechs Personen teilen sich zwei Sofas, auf denen sie gemeinsam schlafen.

Zudem spitzt sich die Lage im Osten des Landes weiter zu. Was Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat. Camila hatte im Winter einen Job auf dem Markt. Sie verkaufte Fisch. Doch lange behielt sie diese Stelle nicht. Momentan hat sie kein Einkommen. Sozialhilfe bekommt sie erst, wenn sie und ihre Kinder aktuelle Dokumente haben.

Ihr Ausweis ist russisch – und außerdem abgelaufen. Ihre Kinder haben keine Dokumente. Die stehen – wie viele Kinder mit Roma-Hintergrund – tagsüber am Bahnhof oder auf Supermarktparkplätzen. Putzen Windschutzscheiben. Smagina bettelt im Park.

Unsichtbar im Schatten des Krieges

Welchen Weg sie bereits hinter sich hat, wissen die Einwohner von Kramatorsk nicht. Für sie ist die Familie nur eine weitere Roma-Gruppe, die die Soldaten behelligt und bei allen um Essen und Geld bettelt. Sie scheinen unsichtbar im Schatten des anhaltenden Krieges.

Es war April, als Smagina beschloss, erneut ihr Glück im Westen zu suchen. Ein weiterer Freiwilliger wollte ihr dabei helfen. Er fand eine Roma-Community in Perespa, im Nordwesten des Landes, nahe der Großstadt Luzk.

Doch auch hier blieb sie nicht lange. "Sie wollten mich verheiraten", sagt Smagina und ihre Lippen beben. Sie schaut zu ihrer Tochter Karolina. Dreht den Kopf weg und presst die Lippen zusammen.

Diesmal kann sie es nicht vor den Kleinen verstecken. Sie redet schneller, als hoffte sie, damit die Tränen unterdrücken zu können. Doch es gelingt nicht. "Tanya, die Frau, bei der ich erst einmal unterkommen sollte, schloss mich im Schlafzimmer ein und holte ihren Bruder." Smagina habe die Polizei rufen wollen, doch dann begannen die Schläge und Tritte. Ihre Kinder haben helfen wollen, doch auch sie habe Tanya geschlagen. "Ruslana, zeig mal deine Stirn."

Die Älteste kommt an den Holztisch, an dem Smagina sitzt. Sie streicht die kurzen, dunklen Haare aus der Stirn und legt eine große Schramme frei.

Ohne Geld, ohne Kleidung zurück nach Kramatorsk

"Sie zwang mich ins Bett", sagt Smagina und hält sich den Bauch. "Sie packte die Haut an meiner Wunde, drehte daran – siehst du, es heilt nicht mehr." Smagina hebt ihre Jacke an. Eine rund 25 Zentimeter lange Naht erstreckt sich über ihren Bauch. Noch immer sind Klammern darin, doch zerfetzte Haut und rote Wundränder verraten, dass die junge Frau noch lange mit der Heilung zu kämpfen haben wird.

Ruslana habe es geschafft, die Polizei zu rufen. "Und weißt du, was sie gesagt haben? Sie sagten: 'Eine Vergewaltigung hat ja nicht stattgefunden – warum habt ihr uns gerufen?'" Das ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs gerade einmal zehn Tage her.

Ohne Geld, ohne Kleidung machte sich die Familie wieder auf – zurück nach Kramatorsk. Hier wollen sie nun nicht mehr weg. "Wie haben zu viel Schlechtes erlebt – wir schaffen das nicht noch mal", sagt Smagina. Ihr Haus will sie verkaufen – für 10.000 Griwna, das sind umgerechnet rund 230 Euro. Sie kenne jemanden, der das Haus abreißen und dann die Einzelteile zu Geld machen wolle. "Es ist nicht viel", sagt sie. "Aber immerhin etwas." Wo sie wohnen werden – das ist noch unklar.

Bei einer Bäckerei auf dem Markt werde jedoch bald eine Stelle für sie frei, sagt die 36-Jährige und ihr Blick wirkt entschlossen. Bereit für etwas Neues. 150 Griwna würde sie am Tag verdienen, rund 3,50 Euro. Die Sonne in Kramatorsk ist fast untergangen. Smagina will nach Hause. "Die Kinder", sagt sie, "haben den ganzen Tag noch nichts gegessen."

Verwendete Quellen

- Treffen mit Camila Smagina und ihren Kindern

- Hintergrundgespräch mit Osteuropaexperte Stephan Müller vom Zentralrat deutscher Sinti und Roma

- Gespräche mit Einwohnern der Stadt Kramatorsk

- Ukraine.un.org: Voices of Roma in war-torn Ukraine

- Venice.coe.int: The law of the land "On national minorities (communities) of Ukraine"