Politikwissenschaftler Christian Stecker glaubt nicht daran, dass das Konzept von festen Koalitionsregierungen zukunftsfähig ist. Er plädiert nach den Ost-Landtagswahlen für den Mut zu mehr Minderheitsregierungen. Auch für das Wahlsystem hat er einen völllig neuen Ansatz.

Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Nach den drei Landtagswahlen im Osten lautet das Fazit immer gleich: Die Regierungsbildung wird schwierig.

Denn in allen drei Ländern hat die AfD stark abgeschnitten. Und weil mit der Partei niemand koalieren will, wird die Suche nach mehrheitsfähigen politischen Bündnissen zur komplizieren Knobelaufgabe, für die sich die potenziellen Partner ganz schön verbiegen müssten.

Christian Stecker sieht darin ein Problem, das Deutschland nicht so schnell wieder loswerden dürfte. Der Politikwissenschaftler plädiert deshalb dafür, neue Wege zu gehen. Und zwar bei der Art wie Regierungen gewählt werden und wie sie Politik machen.

Herr Stecker, die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind durch. Welches Fazit ziehen sie nach ihnen?

Wir sehen, dass die Praxis rigider Mehrheitskoalitionen vor dem Scheitern steht. Damit meine ich die übliche Vorgehensweise, dass sich mehrere Parteien fest zusammenschließen, die sich dann zur Einigkeit in allen Themenbereichen verpflichten und die Opposition ausschließen.

Und warum halten sie solche Koalitionsregierungen für ein Auslaufmodell?

Weil die Gegensätze der Parteien in einigen Politikfeldern so groß sind, dass dort jede Form von Kompromiss zu einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust führt. Nehmen Sie Thüringen oder jetzt Brandenburg. Hier kommen CDU beziehungsweise SPD für klassische Mehrheitskoalitionen nicht um das BSW herum. Sie müssten sich also mit der Partei in allen Fragen einigen. Das BSW fordert aber ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Wenn SPD und CDU aber entsprechende Beschlüsse mittragen würden, räumen sie zentrale Positionen und gelten als prinzipienlos.

Wenn feste Koalitionen ihrer Meinung nach nicht mehr funktionieren: Wie soll dann künftig Politik gemacht werden?

Indem Parteien, je nach Themenbereichen, flexibel miteinander zusammenarbeiten. Dazu müsste die Grenze zwischen Regierung und Opposition aufgelöst und im ganzen Parlament Mehrheiten gesucht werden, die konstruktiv zusammenarbeiten können.

Sie werben also für Minderheitsregierungen?

Klassische Minderheitsregierungen, bei denen eine Regierungspartei sich wechselnde Mehrheiten sucht, wären eine Variante. Aber es gäbe noch eine interessantere.

Und zwar?

Die Partei, die die Minderheitsregierung stellt, muss nicht zwangsläufig allein für die Bildung von Mehrheiten zuständig sein. Sie könnte auch sagen: Dieses Politikfeld ist mir nicht wichtig, das überlasse ich den anderen. Zugleich könnte sie anerkennen, dass die anderen Fraktionen ohne sie gemeinsam Mehrheiten bilden – und dann als guter Demokrat den Willen des Parlaments ausführen. Das hätte den Vorteil, dass man viel größere Handlungsspielräume bekäme.

Inwiefern?

Weil das Möglichkeiten eröffnet, Gesetze durchzusetzen, bei denen in einer festen Konstellation kein Kompromiss gefunden werden könnte. Auch den Parteiprofilen würde das guttun. Wenn sich Parteien bei bestimmten Kompromissen raushalten können, müssen sie auch keine Abstriche bei Prinzipien machen, die ihnen wichtig sind. Für die Bürger bleibt damit auch besser erkennbar, wofür eine Partei steht.

Das würde für die Regierungspartei bedeuten, dass sie Macht und Kontrolle abgibt. Ein unrealistisches Szenario, oder nicht?

Ihr Zweifel ist berechtigt. Vor einigen Jahren hätte solche Ideen kaum jemand ernst genommen. Aber damals waren die Bedingungen für Mehrheitskoalitionen noch akzeptabel. In Thüringen braucht es heute hingegen eine Koalition aus CDU, BSW, SPD und der Linken für eine Mehrheit. Was ist denn absurder als diese Gegensätze in ein Korsett zu pressen? Angesichts dessen sollte man besser etwas Neues ausprobieren.

Aber zeigt das Beispiel Thüringen nicht, wie unbeliebt Minderheitsregierungen in der Bevölkerung sind? Die Linke ist dort um rund 18 Prozentpunkte abgestürzt.

Die Minderheitsregierung in Thüringen war einfach schlecht gemacht, was sowohl Regierung wie Opposition anzulasten ist. Rot-Rot-Grün hat sich erst intern geeinigt – als hätten sie eine Mehrheit – und ist dann auf Kompromisssuche gegangen. Und die CDU eierte die ganze Zeit rum, wie sie nun mit der Minderheitsregierung umgehen sollte. Andere Länder, Neuseeland oder Schweden etwa, machen uns vor, wie das Model funktionieren kann und dann bei der Bevölkerung auch gut ankommt. Das große Problem ist, dass diese Art zu regieren in der Bundesrepublik nicht eingeübt ist. Unsere Politiker denken noch nicht so, wie es dieses Modell erfordern würde.

Ihr Modell geht davon aus, dass sich zu unterschiedlichen Fragen verschiedene Parteien zu Mehrheiten zusammenschließen. Kann das rechnerisch aufgehen, wenn zum Beispiel die CDU an Unvereinbarkeitsbeschlüssen mit der Linken und der AfD festhält?

Was das angeht, muss sich die Politik lockerer machen. Nehmen Sie Thüringen: Warum sollte die CDU die Grunderwerbsteuer nicht senken, bloß weil sie dafür Stimmen der AfD braucht? Nur weil einem die in anderen Themen rechtsextreme AfD zu einer Mehrheit verhilft, wird doch das Vorhaben selbst nicht rechtsextrem. Dasselbe gilt mit Blick auf die Linke. Wir müssen uns aus diesem Korsett des Paketdenkens befreien und viel stärker über Politik auf Basis einzelner inhaltlicher Fragen nachdenken.

Damit normalisiert man die Partei doch, die in drei Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.

Die wichtigste Normalisierung findet in einer Demokratie durch Wählerinnen und Wähler statt. Und wenn die AfD in zwei Bundesländern über 30 Prozent kommt, dann ist die Partei dort bereits normalisiert. Wir wissen natürlich nicht, ob sie ohne die Brandmauer dort nicht schon eine absolute Mehrheit hätte. Aber man muss anerkennen – geschrumpft ist die AfD durch die vollständige Ausgrenzung nicht.

Sie finden eine Zusammenarbeit mit der AfD also in Ordnung?

Wie man die Wählerinnen und Wähler der Partei ernst nehmen und ihnen Repräsentation zugestehen will und gleichzeitig ihre parlamentarische Vertretung vollständig ausklammern will, erschließt sich mir nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man der AfD keinen Zugang zur Exekutive gewähren darf. Weil man damit Menschen Zugriff auf Macht geben würde, von denen wir genau wissen, dass zumindest einige von ihnen diese nutzen würden, um die Demokratie auszuhöhlen.

Mit der AfD zusammen abstimmen, aber den Bürgern sagen: Sie darf nicht in Regierungsverantwortung. Das lässt sich doch nicht glaubwürdig vermitteln.

Das muss sicher sorgfältig erklärt werden. Aber nochmal: Die Brandmauer hat nicht funktioniert. Sie hat viel mehr der CDU ein Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber vielen konservativen Wählern beschert und die Handlungsspielräume vermindert. Deswegen sollten Abstimmungsmehrheiten mit der AfD nicht tabu sein. Natürlich nicht bei rechtsextremen Themen. Die Remigrationspläne von Teilen der AfD, also Massenabschiebungen, darf man selbstverständlich nicht mittragen.

Sie plädieren auch für das sogenannte Alternativstimmensystem. Was kann man sich darunter vorstellen?

Lassen Sie es mich anhand der Direktmandate erklären. Auf dem Stimmzettel gebe ich nicht nur eine Stimme ab, sondern bringe alle Kandidaten in eine Reihenfolge. Zum Beispiel: Ich gebe dem Kandidaten der Linken meine Stimmen mit der Priorität eins. Dann mit Priorität zwei dem der Grünen und dann kommen SPD, FDP, CDU und AfD.

Und dann passiert was?

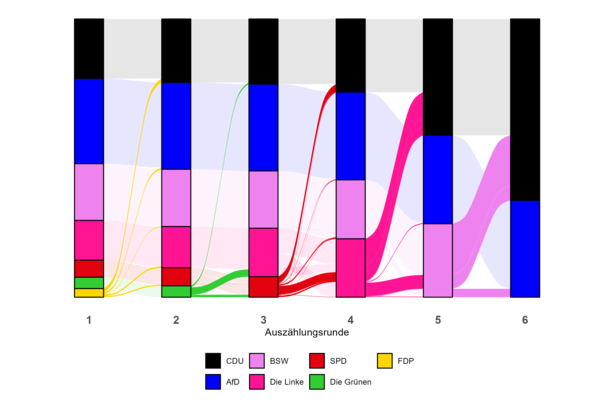

Bei der Auszählung werden die Erstpräferenzen für die Kandidaten rundenweise zusammengezählt. Nach jeder Runde wird der Kandidat mit dem niedrigsten Wert gestrichen. Nehmen wir an, der Kandidat der Linken kommt mit drei Prozent auf das schlechteste Ergebnis nach der Erstpräferenz. Dann hat er keine Chance mehr auf das Mandat. Nach dem heutigen System ist meine Stimme damit verloren. Mit dem Alternativstimmensystem hingegen hat sie weiterhin Gewicht. Denn die drei Prozent der Stimmen, die an ihn abgegeben wurden, werden jetzt nach ihrer Zweitpriorität den anderen Parteien zugeordnet. Das wird so lange wiederholt, bis ein Kandidat auf 51 Prozent der Stimmen kommt.

Was würde das für die Zweitstimme bedeuten?

Statt des Kandidaten wird bei der Zweitstimme die Partei rundenweise gestrichen, die nach den Erstpräferenzstimmen auf den niedrigsten Prozentwert kommt. Dann werden deren Stimmen auf die zweite Wahl ihrer Wählerinnen und Wähler verteilt.

Können Sie das an einem Beispiel deutlicher machen?

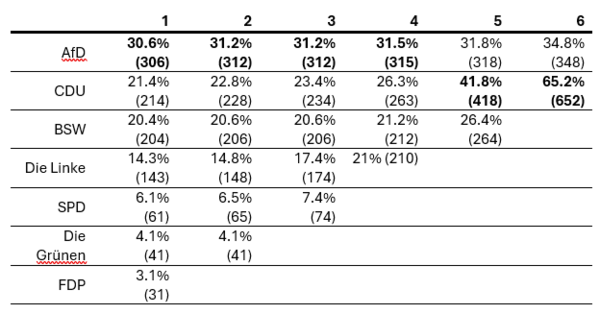

Mein Kollege Steffen Ganghof und ich haben das vor der Wahl in Sachsen und Thüringen durchgespielt. Dazu haben wir die damaligen Umfrageergebnisse der Parteien, plus eine weitere Umfrage genutzt. In letzterer wurden die Befragten gebeten ihre Präferenz für die jeweiligen Parteien in einer Rangordnung anzugeben. In Thüringen würde sich daraus ergeben, dass die CDU in der sechsten Runde die absolute Mehrheit mit rund 65 Prozent erreicht hätte. Die einzige andere Partei, die dann noch im Rennen wäre, hieße AfD, mit rund 35 Prozent.

Und dann fallen alle anderen Stimmen weg und die CDU reagiert mit absoluter Mehrheit mit nur der AfD in der Opposition?

Nein, die Parlamente würden sich trotzdem nach dem prozentualen Ergebnis der Erstpräferenzen zusammensetzen.

Warum sich die Mühe machen, wenn am Ende doch wieder nur die erste Präferenz zählt?

Weil man so viel genauer erfasst, welche Partei unter allen Wählerinnen und Wähler die größte Unterstützung hat. Man ermittelt so echte Wählermehrheiten. Diese Information kann man nutzten, um klarzustellen, wem die Bürgerinnen und Bürger den Auftrag zur Regierungsbildung und für das Amt des Ministerpräsidenten gegeben haben. Mein Kollege Steffen Ganghof hat dazu einen umfassenderen Vorschlag zur Reform des Regierungssystems entwickelt.

Das müssen sie genauer erklären.

Am Beispiel Thüringen sieht man, dass die AfD zwar am Ende neben der CDU übrigbleibt, aber über die Stimmumverteilung nach jeder Runde kaum an Zustimmung gewinnt. Das heißt: Die Kernwählerschaft der AfD ist groß, aber alle anderen Wählerinnen und Wähler würden lieber jede andere Partei in der Regierungsverantwortung sehen. Anders gesagt: Dass die AfD dort die stärkste Kraft ist, ist eine optische Täuschung, weil sich unser Wahlsystem bislang nur für die Erstpräferenzen interessiert. Zudem hat das System noch einen weiteren Vorteil.

Welchen?

Man könnte damit den Zwang zum strategischen Wählen eliminieren. In Brandenburg haben viele Anhänger anderer Parteien die SPD gewählt, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. Im jetzigen System muss ich auch überlegen, ob ich meine Stimme vergeude, wenn meine Partei an der 5-Prozent-Hürde scheitert.

Und im Alternativstimmensystem?

Hätte man seine Lieblingspartei auf den ersten Platz setzen können und hätte trotzdem die SPD von Dietmar Woidke gegenüber der AfD unterstützen können. Auch geht meine Stimme nicht verloren, wenn meine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, sondern stattdessen kommt meine Zweit- oder Drittpräferenz kommt dann zum Zug.

Das würde es vermutlich begünstigen, dass in den Parlamenten immer wieder unterschiedliche Parteien vertreten sind, oder?

Absolut, weil die Wähler kein Risiko mehr eingehen, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Und es würde auch die politische Spaltung eindämmen.

Wie das?

Weil es das System für Parteien attraktiver machen würde, moderate Positionen zu vertreten. Man möchte schließlich auch mal die zweit- oder drittliebste Partei bei anderen sein, um bei den weiteren Auszählungsrunden Stimmen dazu zu gewinnen. Sonst bleibt einem das Amt des Ministerpräsidenten verwehrt. Die AfD hat es in Thüringen geschafft, über 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Aber offensichtlich ist sie so radikal, dass sie alle anderen Bürger vor den Kopf stößt und die jede andere Partei ihr vorziehen. Um in diesem System an die Macht zu kommen, müsste sie ihren Kurs ändern.

Über den Gesprächspartner:

- Prof. Dr. Christian Stecker wurde 1979 in Halle an der Salle geboren. Seit 2021 leitet er den Arbeitsbereich: "Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme" an der Technischen Universität Darmstadt. Er forscht unter anderem zu den Mechanismen von Regierungsbildung, Minderheitsregierungen, den Auswirkungen von Populismus und möglichen Formen von Demokratien.