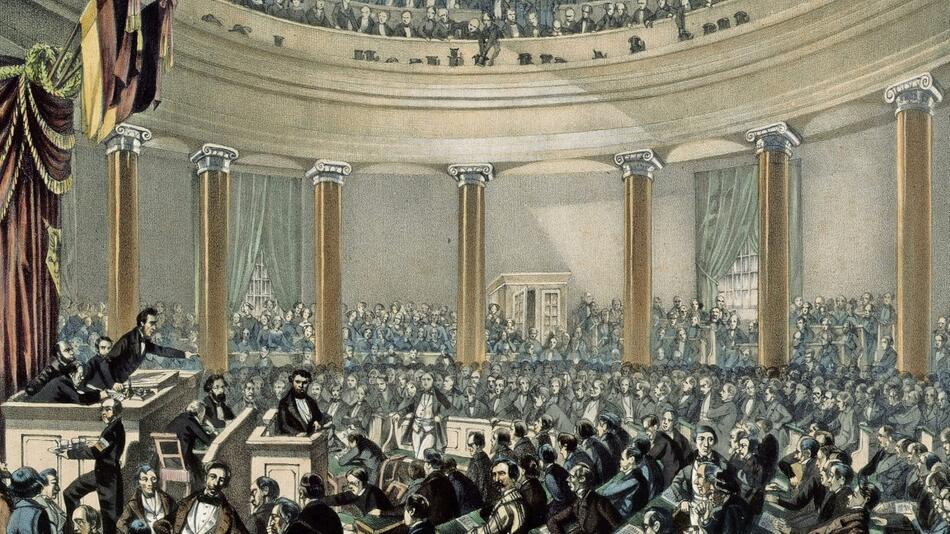

Die Nationalversammlung vor 175 Jahren: Im Mai 1849 ist die Initiative längst von der Nationalversammlung auf die preußische Regierung in Berlin übergegangen.

Auch dort wird nun über eine Verfassung nachgedacht – aber ohne die "zerstörenden Elemente" demokratischer Art, auf die man sich in Frankfurt verständigt hatte.

Carl Vogt, der Abgeordnete aus Gießen, hatte den Punkt getroffen. Als er am letzten Tag der Nationalversammlung in der Paulskirche, am 30. Mai 1849, Berlin beschuldigte, jetzt an sich reißen zu wollen, was es vom Frankfurter Parlament nicht angenommen hatte, wusste er, wovon er sprach. Die preußische Regierung beließ es inzwischen nicht mehr dabei, die Versammlung mit ihren Beschlüssen für eine deutsche Verfassung zu diskreditieren und zu attackieren. Sie war vielmehr selbst aktiv geworden, Möglichkeiten auszuloten, um zur deutschen Einheit zu finden.

Am 28. April 1849 hatte Berlin der "Paulskirche" politisch den tödlichen Stoß versetzt: Friedrich Wilhelm IV., der Preußenkönig, wies die ihm angetragene Kaiserkrone für das "kleindeutsche" Reich zurück und versagte der Verfassung Frankfurter Prägung als nicht realisierbar die Anerkennung. Zugleich lud er jedoch die Regierungen der deutschen Staaten zu Verhandlungen über eine Verfassung ein. Denn jeder "Besonnene" musste es nach preußischer Überzeugung für notwendig erachten, das Bedürfnis der Nation "nach größerer Einigung und Kräftigung" zu befriedigen. Dazu gehörte für Berlin zunächst, den "zerstörenden und revolutionären Bestrebungen" in deutschen Ländern Einhalt zu gebieten.

Die königliche Regierung in Berlin ließ die anderen deutschen Staaten wissen, immer die Ansicht vertreten zu haben, eine Verfassung für Deutschland müssten die Regierungen und die Vertreter der deutschen Nation gemeinsam erarbeiten. Dabei hielt Berlin grundsätzlich an der Idee des Bundesstaates fest und akzeptierte auch eine "wahrhafte Vertretung des Volkes". Die Verfassung der "Paulskirche" verwarf die preußische Regierung keineswegs in Bausch und Bogen. Sie sprach sich für eine starke und einheitliche Exekutivgewalt aus und für eine Nationalvertretung, die ihre legislativen Rechte in einem Staaten- und einem Volkshaus wahrnahm. Aus dem Verfassungswerk der "Paulskirche" wollte sie jedoch die "zerstörenden Elemente" entfernen, die ihrer Überzeugung nach "durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände" eingedrungen waren.

Zustimmung zu preußischem Erbkaiser und "linkem" Wahlrecht

Zehn Tage später erläuterte Preußen, was es im Sinn hatte. Die Gefahren für Deutschland erwuchsen aus Berliner Sicht vor allem aus einer Verbindung der "unitarischen mit der demokratischen Partei", deren gegenseitige Konzessionen die letztlich ausschlaggebenden Beschlüsse in der Paulskirche herbeigeführt hätten. Die preußische Regierung bezog sich auf den politischen Coup in der Nationalversammlung am 27. März 1849. Die Abstimmung über die Verfassung war in zweiter Lesung mit einem Votum über ein demokratisches Wahlgesetz (allgemein, gleich, geheim, direkt) verknüpft worden. Die Gruppe der Linken in der Paulskirche um Heinrich Simon gab ihre Zustimmung zu einem preußischen Erbkaiser, die "kleindeutsch" Erbkaiserlichen um Heinrich von Gagern nahmen dafür das "linke" Wahlrecht in Kauf.

Diese Verbindung ("Simon-Gagern-Pakt") glaubte die Berliner Regierung durchschlagen zu können, wenn es gelang, die Bestrebungen der "unitarischen" Partei um Gagern zu befriedigen, zumal die "verbrecherischen Pläne der Demokraten" ihrer Überzeugung nach im Volk keine festen Wurzeln hatten. Drei politische Punkte postulierte sie dafür: Herstellung der deutschen Einheit, Bildung einer einheitlichen Exekutivgewalt und, drittens, einer nationalen Repräsentanz.

Die Tücken dieses Vorhabens waren der königlichen Regierung bewusst – es ließ sich wegen der politischen Eigentümlichkeit der deutschen Verhältnisse nicht so einfach realisieren. Von einer "Doppelheit" in der Natur Deutschlands sprach sie, der eine Neugestaltung Rechnung tragen müsse. Am deutlichsten manifestierte sich diese "Doppelheit" zwischen Nation einerseits und Einzelstaaten andererseits an den beiden deutschen Großmächten Preußen und Österreich. Während Preußens "Leben und Existenz" ebenso wie die Deutschlands von der Verwirklichung dieser drei Forderungen abhing, war Österreich für die Punkte zwei und drei nicht zu gewinnen.

Deutscher Bundesstaat ohne Österreich

Preußen stellte sich auf die politische Position Österreichs ein. Das hieß folglich, diesen Sachverhalt bei der Konstruktion einer neuen Verfassung zu berücksichtigen. Jene "unitarischen" Bestrebungen – deutsche Einheit, Freiheit und Macht – ließen sich mithin nach den Berliner Überlegungen nicht durch einen einzigen Akt erreichen, "sondern nur durch zwei gleichzeitige, einander ergänzende Institutionen": den deutschen Bundesstaat und die deutsche Union mit Österreich. Der deutsche Bundesstaat sollte, so Berlin weiter, ohne Österreich errichtet werden, mit der gesamten Habsburgermonarchie zugleich jedoch eine feste Union eingehen.

Da war er wieder, Heinrich von Gagerns Plan eines engeren und weiteren Bundes. Mitte Oktober 1848, als die "Paulskirche" über den künftigen territorialen Zuschnitt des Deutschen Reiches beriet, hatte der Ministerpräsident diesen Vorschlag eingebracht. Es ging um die Festlegung in der Verfassung, kein Teil des deutschen Reiches dürfe mit nicht deutschen Ländern zu einem Staat vereinigt sein. Das zielte auf Österreich. Faktisch bedeutete es Spaltung des vielsprachigen Imperiums der Habsburger, wenn nur dessen deutsche Gebiete zum deutschen Reich – also "Großdeutschland" – gehören sollten. Wien wies dieses Vorhaben mit Nachdruck zurück. Gagern hatte während der heftig geführten Debatte in der Nationalversammlung leidenschaftlich dafür gekämpft, die österreichische Gesamtmonarchie auch im Interesse der "europäischen Völkerfamilie" nicht zu zerreißen. Sein Plädoyer – für das es keine Mehrheit gab – daher: Österreich solle unter diesen Umständen mit dem künftigen deutschen Reich – "Kleindeutschland" – in einem "beständigen Bund" bleiben.

Preußen hoffte nun, mit seiner Unionsidee Österreich für Deutschland und Deutschland für Österreich zu erhalten. Die Konstruktion einer Doppelunion verband, so die Überlegung, beide Teile zu einer Einheit gegenüber dem Ausland. Sie erhielt ihnen aber Selbständigkeit mit eigener Gesetzgebung nach innen und bot Möglichkeiten, gemeinsame Interessen vertraglich zu fixieren. Doch wie schon bei Gagerns entsprechendem Vorstoß in der Paulskirche winkte auch diesmal, am 16. Mai, Wien mit habsburgisch-höfischer Courtoisie, die dem nachdrücklichen Nein nichts nahm, ab.

Einen Tag später begannen in Berlin die Konferenzen, zu denen Friedrich Wilhelm IV. am 28. April die Regierungen eingeladen hatte. Bayern hatte Vertreter entsandt, Württemberg, Sachsen, Hannover. Es saßen mithin die fünf deutschen Königreiche an einem Tisch, um sich über Frankfurt und die Folgen Gedanken zu machen. Bayern und Württemberg scherten jedoch bald aus. Um Österreich nicht zu verprellen, mochten sie sich auf die Berliner Pläne nicht einlassen.

Am 26. Mai 1849 zogen Preußen, Sachsen und Hannover die Konsequenzen. Sie vereinbarten ein Dreikönigsbündnis "zum Zwecke der Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten". Diesem Bündnis konnten, so die Idee, alle Mitglieder des Deutschen Bundes, auch Österreich also, beitreten. Die "Oberleitung" wurde der Krone Preußen übertragen. Ein Verwaltungsrat in Berlin sollte die Geschäfte führen, ein Schiedsgericht in Erfurt für Kompetenzfragen zuständig sein.

Einigung auf "Erfurter Union"

Die Bündnispartner verpflichteten sich zudem, dem deutschen Volk eine Verfassung zu geben, um, laut Vertragstext, "den ernsten Willen zu bestätigen, die Verhältnisse Deutschlands in Zukunft nach den Bedürfnissen der Zeit und den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu ordnen". Über den Entwurf der Verfassung sollte später eine Reichsversammlung in Erfurt befinden. Sachsen und Hannover formulierten einen Vorbehalt. Sie wollten sich an diese Verfassung nur gebunden fühlen, wenn alle deutschen Staaten, Österreich ausgenommen, sich dem engeren Bund anschlössen. Andernfalls wollten sie sich die Möglichkeit offenhalten, eine andere Verfassungslösung zu prüfen.

Zwei Tag später, am 28. Mai, verständigten sich Preußen, Sachsen und Hannover auf einen Verfassungsentwurf für diese "Erfurter Union". Und dieser Entwurf orientierte sich im Großen und Ganzen durchaus an den Festlegungen, zu denen die Nationalversammlung in der Paulskirche bei ihren Beratungen gefunden hatte. Es gab jedoch Änderungen, die jene "zerstörenden Elemente" Frankfurter Machart, an denen Preußen sich rieb, eliminierten.

"Erfurt" billigte dem Reichsoberhaupt nicht nur ein suspensives Veto gegen Beschlüsse des Reichtags zu, sondern ein absolutes. Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Fürstenkollegium und dem Reichstag sollte das Oberhaupt die gesetzgebende Gewalt ausüben. Der Reichstag setzte sich zwar, wie von der "Paulskirche" vorgesehen, aus einem Staaten- und einem Volkshaus zusammen. Das Volkshaus konnte nun aber nicht mehr aus gleichen und direkten Wahlen hervorgehen. Vorgesehen war vielmehr ein indirektes Dreiklassenwahlrecht, das Preußen gerade dem eigenen Land verordnet hatte. Den Kaisertitel für das Reichsoberhaupt strich "Erfurt". Die Unionsverfassung sah vielmehr einen "Reichsvorstand" vor, dessen Würde der Krone Preußen gebührte.

Die preußische Regierung erging sich in Entschuldigungen

Das deutsche Reich Erfurter Machart bestand aus dem Gebiet derjenigen Staaten des bisherigen – auf dem Wiener Kongress 1815 geschaffenen – Deutschen Bundes, die diese Verfassung anerkannten. Österreich gehörte gemäß Paragraph 1 nicht zum deutschen Reich. Das Verhältnis zwischen beiden sollte "gegenseitiger Verständigung" vorbehalten bleiben. Einem "Großdeutschland" mochte die Erfurter Reichsverfassung für den "engeren Bund" aber durchaus nicht für alle Zeiten im Weg stehen. Die Festlegungen über die Zusammensetzung des Staatenhauses enthielten explizit den Vermerk, "solange die deutsch-österreichischen Lande an dem Bundesstaat nicht teilnehmen".

Und noch einer, keineswegs banalen Gegebenheit hatte Preußen bei seinem Unionskalkül Rechnung zu tragen: der provisorischen Frankfurter Zentralgewalt mit dem habsburgischen Erzherzog Johann als Reichsverweser an der Spitze. Einen ersten Anlauf, dieses ihre Interessen tangierende Hindernis aus dem Weg zu räumen, hatte die Berliner Regierung schon am 18. Mai unternommen. Sie bestritt der Zentralgewalt praktisch die Existenzberechtigung, weil diese sich politisch nicht mehr auf die Nationalversammlung stützen könne. Höchst ungehalten reagierte Frankfurt. Der Reichsministerpräsident erwiderte am 24. Mai auf "ausdrücklichen Befehl" Johanns, der Reichsverweser sei, wie bekannt, längst entschlossen, sein Amt niederzulegen, "dass er aber bei der Bestimmung des Zeitpunkts lediglich das Interesse Deutschlands konsultiert und keiner Macht der Erde das Recht zugesteht, ihn von dem ihm anvertrauten Posten zu verdrängen".

Die preußische Regierung erging sich in Entschuldigungen, formulierte lebhaftes Bedauern, dass seine kaiserliche Hoheit der Reichsverweser Grund zu haben glaubte, auf solche Weise reagieren zu müssen. Sie konnte, wie sie am 28. Mai, dem Geburtstag der Erfurter Union, Johann schrieb, nur annehmen, dessen Erwiderung beruhe auf einem ebenso beklagenswerten wie unerklärlichen Missverständnis. Die königliche Regierung hatte, so hieß es aus Berlin, von der kaiserlichen Hoheit niemals etwas anderes erwartet, als lediglich das Interesse Deutschlands zu bedenken. Weit weniger noch hatte sie jemals "auch nur den Gedanken fassen können", den Reichsverweser in irgendeiner Weise von seinem Posten zu verdrängen. Aber – die Hohenzollern-Regierung hatte es für ihre Pflicht erachtet, mit ihrer Ansicht nicht zurückzuhalten, sondern offen auszusprechen, was ihr im Interesse Deutschlands angemessen erschien. Und was den Zeitpunkt einer Amtsentsagung anging, war sie sehr wohl der Überzeugung, nunmehr sei er richtig.

Nein, gewiss nicht, die preußische Regierung wollte natürlich keineswegs drängen. Doch mit diplomatischer Finesse tat sie dem Reichsverweser kund, sich mit Sachsen und Hannover zusammengetan zu haben, um eine eigene Verfassung zustande zu bringen. Mit regierungsamtlichem Feingefühl wiederum deutete sie darauf hin, annehmen zu dürfen, "dass die Zentralgewalt dieses einfache Sachverhältnis nicht verkennen werde". Indes, für den Fall, in Frankfurt mangele es an Scharfsinn, diesem Sachverhalt zu folgen, legte Berlin mit aufklärerischem Anspruch noch diesen Satz nach: "So wenig rechtlich irgendeine Kollision zu befürchten sein kann, so fallen doch die Zwecke, welche Seine kaiserliche Hoheit in der treuen deutschen Gesinnung, die wir in vollem Maße anerkennen, sich vorgesetzt haben, und diejenigen, welche durch dieses Bündnis erreicht werden sollen, so nahe zusammen, dass Seine kaiserliche Hoheit sich bewogen finden dürften, im Vertrauen auf die vereinigten Regierungen sich der weiteren Verpflichtung entbunden zu erachten und den Regierungen die Durchführung der etwa noch nötigen Maßregeln zu überlassen."

Der Erzherzog blieb eisern. Mit der provisorischen Reichsregierung und dem Häuflein der neu formierten großdeutschen Konservativen unter Führung des Freiburger Staatsrechtlers Franz Joseph Ritter von Buß, 1848 Präsident des ersten deutschen Katholikentages in Mainz, harrte der Habsburger Johann weiter in Frankfurt aus. © Frankfurter Allgemeine Zeitung

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.